- 実施事例

- デフフットボールの体験会!W杯優勝選手と監督が参加

講演会/体験会事例 デフフットボールの体験会!W杯優勝選手と監督が参加

- 主催者

- 新宿区 地域振興部 生涯学習スポーツ課

- 講師

- 岩渕亜依選手、山本典城監督

- 開催日

-

- 2024.11.24(日)

- 場所

-

- 新宿スポーツセンター

- 対象

-

- 年齢や障害の有無にかかわらず、どなたでも

- 参加人数

-

- 約30名

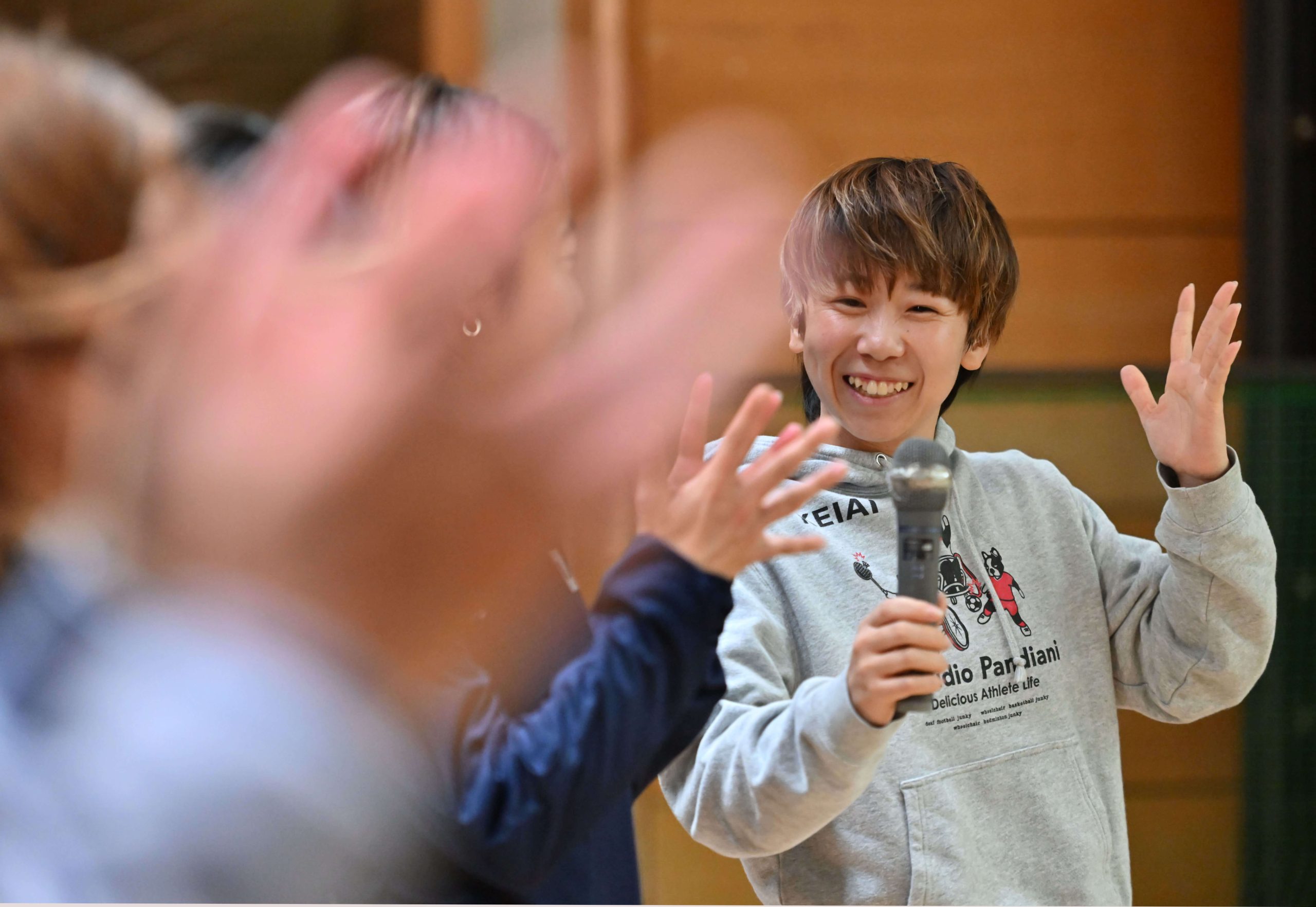

伝言ゲームや手話ドリブルを通じて、聴覚障害者とのコミュニケーションを体感

まずは、デフフットサル・デフサッカー両方の女子チームを牽引する山本監督が、デフリンピックや聴覚障害者とのコミュニケーションについて話しました。

聴覚障害のある人は音が聞こえないため、視覚によるコミュニケーションが重要です。実際、デフリンピックでもランプの点灯や旗を振ることで、選手に合図を送っています。中でも代表的なコミュニケーションが、手話です。

ただ「コミュニケーションは手話だけではありません」と山本監督は言います。自身の日々のコミュニケーションも含め、ジェスチャーや筆談、スマホアプリなどもあり、「ぜひともダウンロードして利用してもらいたい」と参加者に伝えると共に、コミュニケーションを体感できるワークを行いました。

最初のワークは、口話やジェスチャーで単語を伝える伝言ゲームです。口話では口の動きが同じ「たまご」と「タバコ」などのお題もあり、参加者はジェスチャーの重要性を体感していました。

2つ目のワークは手話ドリブルです。赤、青、ピンクなどの色を表現する手話を参加者が学び、手話で指定された色のコーンまでボールをドリブルしてターンを行う、というゲームです。

「耳が聞こえない私たちは、プレー中も色々なものを見ていることが伝われば」と、岩渕選手はゲームの意図を話しました。

耳栓をしてミニゲーム。“声を出さない”コミュニケーションを深く知る

続いては参加者が耳栓をし、かつ、先と同じく声を出さないとの状態で行うフットボールのミニゲームを行いました。

審判は笛ではなくフラッグやジェスチャーで合図を送るため、ボールがタッチを割っても気づかずにプレーが続くことも。普段サッカーをしているという親子は、「声を出さないので指示出しだけでなく、ボールを受ける際、どちらも難しい」との感想を述べました。

一方でゲームを続けていくと「相手の体の動きをより見るようになった」「アイコンタクトの重要性を改めて感じた」との気づきを得るようになっていきました。

さらには審判も体験。フラッグを振ってもなかなか選手がプレーを止めてくれない状況に、改めて聴覚障害者とのコミュニケーションの難しさを実感していました。

岩渕選手より

<デフの子たちの居場所、選択肢を増やしたい>

今日のイベントは特に積極的で活発な参加者が多く、全体の雰囲気もよく、楽しむことができました。

自分と同じ境遇のデフの子どもたちに、デフスポーツという新たな居場所や楽しみ、人生の選択肢があることを伝えたいと思い、このようなイベントに定期的に参加しています。

またイベントを通じ、直接ファンの方から応援のメッセージをいただくことでパワーをもらう機会にもなっています。今後も積極的に参加したいと思います。

主催者(新宿区)より

<障害者理解との視点での内容が素晴らしかった>

体を動かす前に、聴覚障害に対する理解やコミュニケーションについて、しっかりと説明してくださったことが、素晴らしかったです。ミニゲームも大いに盛り上がり、障害者への理解、パラスポーツの普及、どちらも手応えを感じました。

新宿区は今後も本日のようなイベントを定期的に開催するなどして、障害者スポーツ全般の推進を通し、障害者理解を深めていきたいと考えています。

-

戻る

山本監督より

<デフスポーツの広まりと共に、聴覚障害者への理解が深まる世の中に>

コミュニケーション障害とも呼ばれる聴覚障害は、見た目だけは分かりづらいです。しかし、聴覚障害の方たちは日常で困っていることが少なくありません。

本日のようなデフスポーツの体験会を通じ、多くの人がこのことに気づいてもらう。日常生活で聴覚障害の方と会った際には、積極的にコミュニケーションを取り、手を差し伸べることができる。そのようなきっかけになればと思います。